「実家が空き家になったけれど、なかなか様子を見に行けない」「親が高齢で一人暮らしを続けているが、建物の管理が心配」。

こうした悩みは、地方に実家を持つ都市部の世代にとって、もはや他人事ではなくなりつつあります。

たとえば、平日は仕事に追われながら都市部で暮らし、週末に帰省しようにも時間も体力も限られている。そんな中で、空き家の通風や清掃、庭の手入れ、防犯対策までを一手に担うのは、現実的に難しいことです。

しかし、空き家を放置しておくことで、建物の劣化やカビの発生、郵便物の散乱、不法侵入など、思わぬトラブルを引き寄せることもあります。さらに、近隣住民との関係や固定資産税の増額など、管理不足が波及するリスクも無視できません。

こうした状況を踏まえ、最近では「リモート空き家管理」という考え方が注目されています。現地に頻繁に足を運ばなくても、定期的な管理や監視を実現できる仕組みが整いつつあります。

本記事では、遠方からでも実現できる空き家管理の方法と、信頼できるサービスの活用法をご紹介します。時間や距離の制約を抱えるなかでも、家族の安心と建物の健全性を保つために、できることから始めてみませんか。

なぜ”リモート空き家管理”が必要なのか?

空き家の管理は「誰かが現地に行けばよい」という単純な問題ではありません。住まなくなった住宅は想像以上のスピードで劣化が進み、手入れを怠ると深刻なトラブルを招くことがあります。特に遠方からの管理となると、移動の手間や頻度の限界から、つい後回しになってしまうことも少なくありません。

建物の老朽化と自然災害リスク

空き家を定期的に換気・通水しないまま放置しておくと、湿気や害虫、カビの発生、配管の劣化などが起こりやすくなります。さらに、台風や大雪といった自然災害によって屋根が破損したり、外壁が崩れたりした場合、異常に気付くのが遅れる可能性もあります。放置が長期化すれば、修繕費も高額になりがちです。

参考:国土交通省「空き家対策の推進」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html

防犯・防災面でのリスク

空き家であることが外から見て明らかな状態になってしまうと、不法侵入や不審火などの被害に遭うリスクが高まります。定期的な見回りや郵便物の整理などを怠ることで、「誰も住んでいない家」と認識されやすくなるため、防犯面での備えは特に重要です。

近隣との関係悪化

庭の雑草が伸び放題になっていたり、落ち葉が隣家の敷地に入り込んでいたりすると、近隣住民から苦情が入ることもあります。空き家の管理が不十分なことで地域の景観を損ない、周囲に迷惑をかけてしまうケースは少なくありません。トラブルを未然に防ぐためにも、定期的な確認と対処が求められます。

管理不足による経済的デメリット

空き家が著しく放置されていると、行政から「特定空き家」に指定されることがあり、固定資産税の優遇措置が外れる可能性があります。また、いざ売却や活用を考えた際にも、劣化が進んでいれば市場価値が下がり、売却や賃貸に不利になることもあります。

遠方からでもできる、空き家管理の基本ステップ

空き家管理は、何も特別な技術や高額な設備を必要とするものではありません。重要なのは、「継続的に」「ポイントを押さえて」対応することです。ここでは、遠方からでも実行可能な空き家管理の基本的な流れを4つのステップに分けてご紹介します。

1. 定期的な巡回を確保する

建物の状態や敷地内の変化を把握するためには、月に1回程度の巡回が理想的です。可能であれば自分や家族が交代で訪れる方法もありますが、遠方で難しい場合は、管理代行サービスや地元の知人に協力を依頼するのも有効です。

巡回時には以下の点をチェックしましょう:

- 室内外に異常(破損・浸水・カビ・臭気など)がないか

- 郵便物が溜まっていないか

- 外構や庭の様子に変化がないか

- 落雪・台風・強風による損傷がないか

- 雑草や枯れ葉が繁茂していないか

具体事例:

ある東北地方の一戸建て空き家では、冬季に積雪が屋根に溜まり、雨漏りと天井崩落が発生。発見が遅れ、100万円以上の修繕費がかかったケースもあります。巡回があれば、早期の雪下ろしや補修が可能だったと報告されています。

2. 通気・通水で建物の劣化を防ぐ

空き家は換気と配管の使用がない状態が続くと、湿気がこもりやすく、カビやサビ、配管の詰まりの原因になります。

巡回時には以下の対応を行いましょう:

- すべての窓や建具を開けて風を通す

- キッチン・浴室・トイレなどで水を数分間流す

- 排水トラップに水を注ぎ、臭気や虫の逆流を防ぐ

これだけでも、建物の寿命を大きく延ばす効果があります。特に梅雨の時期や湿度の高い地域では、通気・通水の重要性がさらに増します。

3. 外観・敷地の手入れで近隣トラブルを防ぐ

外から見える部分の管理は、防犯や近隣との関係に直結します。庭木の剪定や草刈り、郵便物の整理、ゴミの放置確認などを行うことで、「人の手が入っている家」という印象を与え、空き家としてのリスクを下げられます。

地域特性への配慮:

- 豪雪地帯では落雪による隣家への被害や屋根破損が発生しやすいため、屋根の形状や雪止め設備の確認が必要です。

- 台風が多い地域では、雨樋の詰まりや飛散防止のための固定具チェックが有効です。

- 海沿いの地域では、塩害による金属部の劣化を防ぐ点検も求められます。

4. 緊急時の対応体制を整えておく

自然災害や不審者の侵入など、万が一の事態に備える体制をあらかじめ整えておくことも重要です。

備えるべきポイント:

- 地元の連絡先(業者・親族・近隣住民など)をリスト化

- 緊急連絡手段(電話・LINE・メール等)を共有

- 損害保険・火災保険の内容を確認・更新

- 写真や書類による資産状況の記録

緊急時に慌てないためにも、管理記録や連絡先リストを共有しておくと安心です。

これらの基本ステップを押さえておけば、遠方からでも空き家の状態を安定的に保つことができます。次のセクションでは、これらの作業を代行してくれる空き家管理サービスについて詳しく見ていきます。

空き家管理サービスの特徴と活用法

遠方に住んでいると、空き家を自力で管理し続けることには限界があります。

そこで注目されているのが、専門の事業者による「空き家管理サービス」です。ここでは、サービスの基本的な内容や費用感、利用時のポイントを解説し、読者が自力管理との違いを比較・判断できるように整理しています。

空き家管理サービスとは

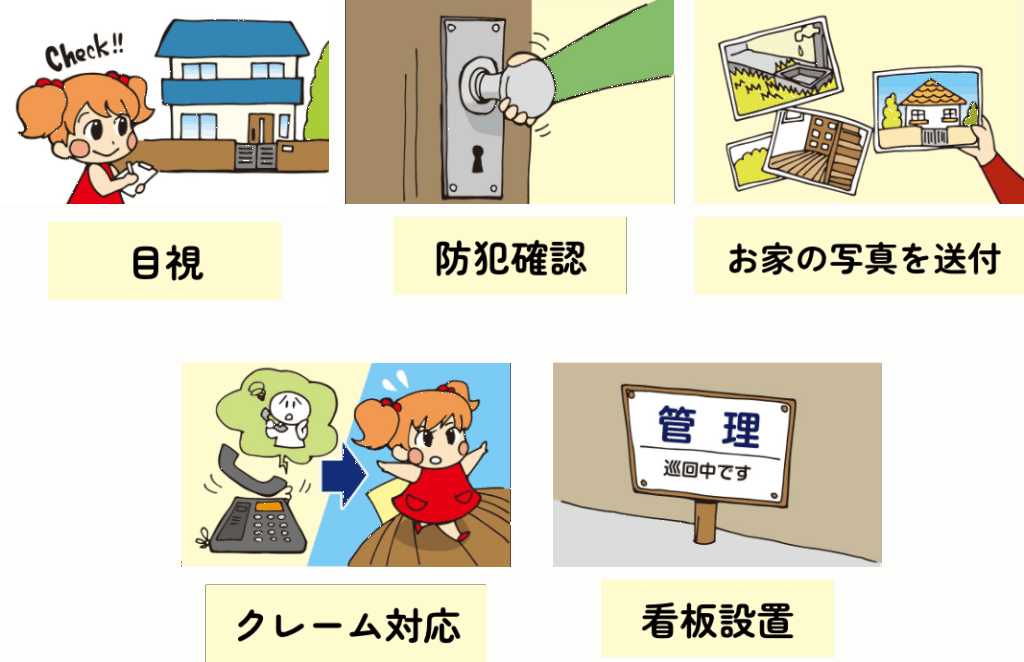

空き家管理サービスは、所有者に代わって住宅の巡回や簡易清掃、報告書の作成などを行う業務です。

管理頻度や内容は事業者によって異なりますが、一般的には以下のような業務が含まれます:

- 月1回程度の定期巡回

- 建物外観・室内の目視点検

- 通風・通水・雨漏りのチェック

- 郵便物の整理や投函口の確認

- 草刈りや庭木の確認(簡易作業)

- 写真付きの報告書送付

「建物に異変があればすぐにわかる状態を保つ」ことが主な目的です。災害後の緊急点検や、希望に応じたスポット対応を行う事業者もあります。

自力管理とサービス利用のコスト比較(目安)

空き家管理を「自力で行う」場合と「サービスに任せる」場合のコスト感には、以下のような違いがあります:

自力で管理する場合の想定コスト:

- 月1回の交通費(往復):約5,000〜15,000円(地域により変動)

- 所要時間(往復+作業):半日〜1日

- 除草や掃除道具の費用:初期3,000〜5,000円前後

- 手間・精神的負担:高め(天候や予定調整が必要)

サービスを利用する場合の費用感:

- 月額:3,000円〜10,000円程度(内容・地域により変動)

- 年間契約割引やオプションあり(例:庭の手入れ追加、写真報告の回数増など)

- 離れていても管理報告を受け取れる安心感

- 体力・時間的負担なし/緊急時の初動対応が可能な場合も

こうした比較をもとに、「費用対効果」や「継続のしやすさ」を基準に判断するのがおすすめです。

自治体が提携する管理事業者の活用

空き家対策に積極的な自治体では、信頼できる民間事業者と提携して空き家管理サービスを提供している例があります。こうしたサービスは、自治体が基準を設けて選定しているため、一定の信頼性が担保されています。

事例:長野市の取り組み

長野市では「空き家管理業者登録制度」を設けており、登録された事業者が定期巡回・報告書の提出・鍵の管理などを行う体制を整えています。所有者は県のサイトで登録業者を検索し、信頼性のある事業者を選ぶことができます。

出典:長野市「空き家の適正管理」

https://www.pref.nagano.lg.jp/seisaku-hyoka/kensei/soshiki/jigyokaizen/h28hyoka/h28tenkensheet/documents/110816.pdf

その他の自治体でも、空き家バンクの窓口や住宅課などで紹介リストが用意されているケースがあります。まずは、空き家がある市町村のホームページを確認することをおすすめします。

サービス選定時のチェックポイント

空き家管理サービスを検討する際は、以下の点を事前に確認しておくと安心です:

- サービス内容(巡回範囲・頻度・対応内容)が明記されているか

- 写真付きの報告書があるか

- 料金体系が明確か(基本料金と追加料金)

- 契約期間や途中解約の条件

- 緊急時の連絡体制や災害対応の可否

- 地元自治体の紹介実績や信頼性の有無

このような項目を比較しながら、継続性・柔軟性・対応力を備えた事業者を選ぶことが、遠方管理における安心の第一歩です。

見守りカメラやIoT機器の活用

空き家管理において、目と手が届かない距離をカバーする手段として注目されているのが、見守りカメラやIoT機器の導入です。物理的な巡回に加え、24時間体制で家の状態を遠隔から確認できるこれらのツールは、特に長期間家を空けるケースや、管理サービスとの併用を考える際に効果的です。

遠隔監視による安心感

屋内外に設置した見守りカメラを通じて、スマートフォンやPCからリアルタイムで映像を確認できる仕組みは、利用者に大きな安心感をもたらします。以下のような用途で活用されています:

- 家の周囲に不審な人物がいないかを確認

- 自然災害後の屋根や外構の状況を迅速に把握

- 郵便受けや庭木の様子を定期的にチェック

- 高齢の親が一人暮らしを続けている実家の様子を遠隔で確認

成功事例:

関東地方に実家を持つ50代の男性が、防犯カメラを設置。ある日、アプリから「庭に人が侵入した」と通知があり、即座に警察に連絡。被害を未然に防げたという報告があります。家族間で映像を共有できることで、離れていても情報共有がスムーズに行えたそうです。

導入に必要な前提条件と注意点

IoT機器を導入する際には、いくつかの前提条件と注意点があります:

- インターネット回線の確保:光回線またはLTE回線などの通信環境が必要。通信量が大きい場合は定額プランが望ましい

- 電源の確保:多くの機器はコンセント式。バッテリー式もあるが、長期使用には不向き

- プライバシーへの配慮:隣家や道路が映らないよう設置角度に注意し、必要に応じて近隣に説明

- 耐候性の確認:雪や雨が多い地域では、防水・防塵性能の高い機器を選ぶ

失敗例:

ある地方在住者がLTEカメラを導入したものの、山間部で通信が不安定で映像が途切れやすく、いざという時に確認できなかったとの声も。設置前に現地の通信環境を確認することが重要です。

カメラ以外のIoT活用例

見守りカメラに加え、以下のようなIoT機器も管理補助に有効です:

- 温湿度センサー:カビや結露の発生を早期に検知

- 漏水センサー:風呂や洗面台の水漏れを検知

- ドア・窓の開閉センサー:侵入や異常を感知

- スマート照明:タイマーで点灯・消灯を制御し、在宅を装う防犯対策として活用

これらを組み合わせることで、「誰もいない時間が長くても、異常にすぐ気づける」体制を作ることができます。

自治体によるIoT活用支援事例

一部自治体では、空き家対策の一環としてIoT機器の導入支援を行っている例もあります。

たとえば、埼玉県深谷市ではセンサー付き見守りシステムの導入実証を実施。カメラやセンサーの稼働状況を自治体がモニタリングし、空き家リスクの早期把握につなげています。

このような制度は実証実験や補助事業として期間限定で行われていることもあるため、導入を検討している場合は空き家所在地の自治体サイトを定期的にチェックすることをおすすめします。

参考:国土交通省「空き家対策モデル事業」など

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000131.html

見守りカメラやIoTは、日常的な巡回を完全に代替するものではありませんが、「何かあったときにすぐに気付ける」ための強力な補助手段です。

地域の人材やサービスの活用

空き家管理は、すべてを遠隔で完結させる必要はありません。

現地で対応できる信頼ある人材やサービスをうまく活用することで、効率的かつ継続的な管理体制を構築できます。ここでは、地域密着型の支援リソースとして活用可能な例を、「実践性」「コスト」「信頼性」「地域性」の4つの観点から整理します。

シルバー人材センター:実践性とコストのバランスに優れた選択肢

多くの自治体では、退職後の高齢者が地域活動に参加する「シルバー人材センター」が設置されており、空き家に関する軽作業にも対応しています。以下のような業務を依頼できるケースがあります:

- 草むしりや庭木の剪定

- 雨樋や外壁の簡易清掃

- 郵便物の整理や室内換気

- 軽微な修繕や点検

費用感(目安):1時間あたり1,000〜1,500円前後(地域によって異なる)

実践性:簡易作業や単発対応に強く、手軽に依頼できる

信頼性:自治体と連携した非営利団体である点から、一定の安心感がある

出典:全国シルバー人材センター事業協会

https://www.zsjc.or.jp/

地域差への配慮:

都市部では利用希望者が多く、予約待ちが発生する場合も。一方で、過疎地域では対応人員が限られているケースがあるため、早めの相談がカギです。

地元の便利屋・管理業者:柔軟性と対応力が魅力

地域によっては、空き家の巡回や簡易清掃を専門に行う便利屋や中小管理業者が存在します。特に小規模な地域では、顔の見える関係性が築けることも多く、柔軟に依頼内容を調整できるのが特徴です。

実践性:定期巡回から家具移動・処分、草刈り・害獣対策まで幅広い対応が可能

コスト感:月額契約で5,000円〜15,000円前後が目安(作業内容・頻度によって大きく変動)

信頼性:業者選びには注意が必要。契約前に口コミや自治体紹介の有無をチェック

利用前のチェックポイント:

- 作業内容と費用の見積もりが明示されているか

- 定期契約の可否とその条件

- 作業後の写真報告や連絡体制の有無

- 市町村からの紹介実績があるかどうか

注意点(失敗例):

過去には「格安巡回」をうたう業者が、現地巡回を行わず報告のみをメールで送っていた事例もあります。写真付き報告の有無と、実際の稼働状況を必ず確認しましょう。

地域コミュニティとの連携:信頼性と持続性を高める補完策

町内会や自治会との関係を維持することも、空き家管理の一環として重要です。定期的に地域の人と連絡を取り合っておくことで、以下のような利点があります:

- 不審者の目撃やトラブルの早期報告

- 災害時の地域情報共有や連絡体制

- 定期的な見守りの協力依頼がしやすい

地域性:こうした取り組みは特に地方部で効果的で、都市部では対応に限界があることも。ただし、LINEグループやメールでの情報共有など、都市部でもデジタルツールを活用する形での連携が進みつつあります。

自治体からの業者紹介・支援制度の活用

自治体によっては、空き家所有者向けに管理支援業者リストを公表している場合があります。また、一部自治体では作業費の一部を補助する制度や、IoT導入支援事業を行っている地域もあります。

例:長野市、岡山県などでは、空き家の維持管理や登録制度を通じて、一定基準を満たした管理業者とのマッチングをサポートしています。

出典:長野市「空き家の適正管理」

https://www.city.nagano.nagano.jp/n183500/contents/p005598.html

空き家の所在地に応じて、こうした制度やリストを活用することで、地域に適した信頼性の高い業者を見つけることができます。

こうした「地域の力」を取り入れることで、遠方にいても孤立感なく空き家管理を行うことが可能になります。

プラスαで備える安心対策

定期巡回や管理サービス、IoT機器の導入に加えて、いくつかの「ちょっとした工夫」を取り入れることで、空き家のリスクをさらに軽減できます。ここでは、低コスト・手軽さ・実用性の3つをキーワードに、今すぐ始められる補完的な対策をご紹介します。

郵便物の転送・停止で”留守”を目立たせない

空き家に郵便物が溜まっている状態は、「不在」が明らかになる典型的なサインです。防犯の観点から、以下のような対応が効果的です:

- 郵便局の転送サービスを利用して、自宅や家族の住所に転送する

- ダイレクトメールが多い場合は、差出人に住所変更を依頼

- ポストに「チラシ投函お断り」シールを貼ることで、不要な投函を減らす

これらは比較的簡単に導入でき、視覚的な「空き家感」を軽減する実用的な方法です。

参考:日本郵便「転居・転送サービス」

https://www.post.japanpost.jp/service/tenkyo/

火災保険・損害保険の内容を見直す

空き家となった建物は、住居用の保険契約のままでは補償対象外になるケースがあります。

特に、以下のような点を確認・見直しておくと安心です:

- 空き家用の「住宅総合保険」や「空き家特約」が用意されているか

- 長期間不在が続くことに伴う補償範囲の制限はないか

- 落雷・漏電・風災などへの補償が継続されているか

保険会社によって対応が異なるため、事前に契約内容を確認し、必要に応じて相談・切り替えを行うことが重要です。

鍵や貴重品の管理を徹底する

空き家でトラブルになりやすいのが、鍵の所在や内部にある物品の取り扱いです。防犯・相続・法的トラブルの回避のためにも、以下のような管理を徹底しましょう:

- 旧式の鍵や合鍵は回収し、信頼できる場所で保管する

- 金銭的・感情的に価値のあるものは早めに持ち出す

- 家族間で鍵の所在や持ち主を明確にし、トラブル防止につなげる

鍵管理の不備が原因で、不法侵入や相続時の財産トラブルが発生した例もあります。

ハザードマップで災害リスクを把握

自然災害は、空き家にとって大きなリスクです。とくに浸水や土砂災害、地震の多い地域では、事前のリスク把握と物理的対策が欠かせません。

- **国土地理院の「ハザードマップポータル」**で、空き家所在地の災害リスクを確認

- 浸水リスクが高い地域では、家具の高所移動や電源位置の見直しを検討

- 窓や雨戸の補強を行い、風災・飛来物の被害を予防

- 地元の避難計画や防災連絡体制の情報を控えておく

参考:国土地理院「ハザードマップポータルサイト」

https://disaportal.gsi.go.jp/

補足: 地方自治体によっては、空き家の防災対策に対する補助金制度を設けているケースもあります。空き家所在地の行政窓口やHPを確認してみましょう。

こうした「プラスα」の対策は、どれも比較的低コストで実施可能でありながら、リスク軽減に高い効果をもたらします。日常的な巡回・サービス導入と組み合わせることで、安心できる管理体制をより強化することができます。

まとめ

空き家管理は、段階的に整えられる

本記事でご紹介したように、空き家管理は決して一足飛びに整える必要はありません。まずは次のような基本から始め、状況に応じて対策を積み重ねていくことで、遠方にいても安心できる管理体制を構築できます:

- 月1回の巡回とチェックリストに基づく確認

- 郵便物の転送やスマートロックの導入による防犯対策

- 通風・通水など基本的な建物維持

- 必要に応じた空き家管理サービスやIoTの導入

- 地域の人材・業者・自治体制度の活用

- 保険や災害対策の見直し、鍵・貴重品の管理

こうした取り組みを組み合わせることで、「現地に頻繁に行けない」という制約のなかでも、十分に実用的な管理が可能になります。

自分で抱え込まず、信頼できる専門家と進めるという選択肢

「自分ひとりで管理しきれない」「何から始めればよいかわからない」——

そんなときは、専門家の力を借りることも一つの手段です。空き家の管理や利活用、相続の問題は、プロの支援によってスムーズに進むことも少なくありません。

県央建物管理は、空き家に関するお悩みに幅広く対応します

神奈川県を中心に活動する県央建物管理は、空き家管理・利活用・相続対策に関するトータルサポートを提供しています。

主な対応サービス例:

- 定期巡回・写真報告・簡易清掃などの空き家管理代行

- 空き家の利活用(売却・賃貸・リノベーション等)の相談

- 相続・名義変更に関するサポート

地域に根ざした実績と、法務・不動産の専門知識を活かした柔軟な対応で、「遠方でも安心できる管理体制」をお手伝いします。

ご相談は「お問い合わせフォーム」またはお電話から、お気軽にご連絡ください。「何から始めればいいかわからない」という段階でも大丈夫です。まずは無料相談で、状況をお聞かせください。