空き家問題は他人事ではありません。所有者だけではなく、近隣住民も対策を講じる

ことで、地域全体の安全と資産価値を守ることができます。

この記事では、空き家所有者と近隣住民それぞれができる具体的な対策を解説します。

空き家問題の現状と対策の必要性

空き家増加の背景にある社会問題

空き家問題は、現代社会が抱える複合的な問題の縮図とも言えます。

その背景には、さまざまな要因が複雑に絡み合っており、一筋縄では解決できない難しさがあります。

主な原因としては、高齢化の進行、相続問題の複雑化、そして人口減少という3つの大きな社会構造

の変化が挙げられます。

高齢化が進むにつれて、高齢者が住んでいた家が空き家となるケースが増加しています。

高齢者が施設に入居したり、亡くなったりすることで、家が無人となるのです。

特に地方部では、高齢化が著しく、空き家問題が深刻化しています。

また、相続問題も空き家増加の大きな要因です。

相続人が複数いる場合、遺産分割協議が難航し、結果として空き家の管理が行き届かなくなる

ことがあります。また、相続人が遠方に住んでいる場合、空き家の管理が困難になることもあります。

さらに、人口減少も空き家問題を深刻化させています。

人口が減少すると、住宅需要が低下し、空き家が増加します。特に地方部では人口減少が

著しく、空き家問題が深刻化しています。これらの社会問題が複合的に作用し、

空き家問題はますます深刻化していきます。空き家対策は、これらの社会問題に対する

取り組みと並行して進める必要があります。

空き家放置のリスク:安全面・衛生面・景観への影響

空き家を放置することは、さまざまなリスクを伴います。

これらのリスクは、所有者自身だけでなく、近隣住民や地域社会全体にも悪影響を及ぼす

可能性があります。そのため、空き家を放置せず、適切な管理を行うことが重要です。

まず、安全面のリスクとして、建物の倒壊や部材の落下などが挙げられます。

特に、老朽化した空き家は、地震や台風などの自然災害によって倒壊する可能性が

あります。また、外壁や屋根の部材が落下し通行人に危害を加える可能性もあります。

次に衛生面のリスクとして、害虫の発生や不法投棄などが挙げられます。

空き家は人が住んでいないため、換気が不十分になり、湿気がこもりやすくなります。

そのため、害虫が発生しやすくなります。また、不法投棄の場所として利用され、

悪臭や衛生環境の悪化を招くこともあります。

さらに、景観への影響も無視できません。

空き家が放置されると、雑草が生い茂り、建物が荒廃し、景観を損ねます。

景観の悪化は、地域全体の魅力を低下させ、不動産価値の低下にもつながる可能性が

あります。

このように、空き家の放置はさまざまなリスクを生み出します。しかし、定期的に清掃や

換気を行ったり、必要に応じて修繕を行うことで、これらのリスクを防ぐことができます。

遠方に住んでいて管理が難しい場合でも、専門業者に管理を委託することで、安全で

安心できる状態を維持することが可能です。

空き家対策は地域全体の課題

空き家の問題は、単に所有者だけの問題ではありません。空き家が放置されることによって

生じるリスクは、近隣住民の生活環境や地域社会全体に影響を及ぼします。

そのため、空き家対策は、地域全体の課題として捉え、所有者、近隣住民、自治体が

連携して取り組む必要があります。

所有者は、空き家を適切に管理し、必要に応じて管理・活用することが求められます。

しかし、所有者自身が高齢であったり、遠方に住んでいたりする場合、管理が難しいことも

あります。

そのような場合は、専門業者に管理を委託したり、自治体の支援制度を活用したりするなど、

さまざまな方法を検討する必要があります。

近隣住民は、空き家の状況を把握し、異変に気づいたら、所有者や自治体に情報提供することが

重要です。自治体は、空き家に関する相談窓口を設置したり、解体・改修の補助金制度を設けるなど、

所有者を支えるための仕組みを整えています。また、空き家バンクを通じて新たな活用方法を提案し、

空き家の流通を促していく役割も担っています。

このように、空き家対策は、所有者、近隣住民、自治体がそれぞれの役割を果たし、連携して取り組む

ことによって、より効果的な対策を実現することができます。地域全体で協力し、安全で快適な

住環境を守りましょう。

空き家所有者ができること

適切な空き家管理の重要性

空き家を所有するということは、同時にさまざまな責任を負うことでもあります。

適切な管理を怠ると、建物の劣化が進み、倒壊の危険性が高まるだけでなく、

近隣住民に迷惑をかけたり、特定空き家に指定されて固定資産税等の負担が増加したりする

可能性もあります。

そのため、空き家を所有する者は、適切な管理を徹底することが重要です。

適切な管理とは、具体的には、定期的な清掃や換気、建物の点検や修繕などを行うことで、

室内の湿度を抑え、カビや害虫の発生を防ぐことができます。

また、建物の点検や修繕を定期的に行うことで、劣化の兆候を発見し、被害が大きくなる前に

対策を講じることができます。

これらの管理を自分で行うことが難しい場合は、空き家管理サービスを利用することも検討

しましょう。空き家管理サービスは、専門業者が定期的に空き家を巡回し、清掃や換気、

建物の点検などを行ってくれるサービスです。

費用は掛かりますが、手間を省き確実な管理を行うことができます。

また、空き家を単に保管するだけでなく、積極的に活用することも重要です。

例えば、賃貸物件として貸し出したり、売却したり、リフォームして再利用するなど、

さまざまな方法があります。自治体が運営する空き家バンクを活用することも活用の

選択肢を広げる一つの手段です。

空き家を適切に管理し、活用することは、所有者自身の責任であると同時に、地域社会への

貢献にもつながります。少しの手間をかけることで、建物を長持ちさせるだけでなく、

安全で快適な街づくりにもつながるのです。空き家問題を他人事にせず、今からできる

対策から始めてみましょう。

空き家管理サービスの利用

空き家の管理は、所有者にとって大きな負担となることがあります。特に遠方に住んでいる場合や、

高齢で管理が難しい場合は、適切な管理を行うことが困難です。

そのような場合に役立つのが空き家管理サービスです。

空き家管理サービスでは、スタッフが定期的に現地をチェックし、所有者の代わりに必要な

管理を行ってくれるので、離れていても安心して空き家を維持できます。

空き家管理サービスは具体的には、以下のようなサービスが提供されています。

空き家管理サービスを利用することで、所有者は時間や手間をかけることなく、空き家を適切に

管理することができます。また、専門業者による管理は、建物の劣化を防ぎ、

資産価値を維持することにも繋がります。

空き家の活用方法の検討:賃貸・売却・リフォームなど

空き家を放置することは、建物の老朽化や防犯面の不安だけでなく、毎年の固定資産税といった

税金の負担も続きます「使っていないのにお金だけかかる」という状況を避けるためにも、

空き家をうまく活用することが大切です。空き家の活用方法には、賃貸・売却・リフォームなど

さまざまな選択肢があり、物件の状態や立地、そして所有者の希望に合わせて適切な方法

を選ぶことができます

賃貸は、空き家賃貸物件として貸し出すことで、家賃収入を得ることができます。

賃貸物件としての需要があるかどうか、周辺の家賃相場などを調査し、適切な家賃を設定する

必要があります。また、入居者の募集や契約・管理などの業務を行う必要があります。

売却は、空き家を売却することでまとまった資金を得ることができます。

不動産業者に仲介を依頼し、買い手を探す必要があります。売却価格は建物の状態や

立地条件によって異なります。また売却後には費用や税金がかかる場合もあるため、

事前に確認しておくと安心です。

リフォームは、空き家をリフォームして、新たな価値を付加することができます。

例えば高齢者向けの住宅にリフォームしたり、シェアハウスにしたり、カフェや店舗にリフォーム

したりするなど、さまざまな活用方法があります。リフォームには費用が掛かりますが、

賃貸や売却によって回収することができます。

これらの活用方法以外にも、NPO法人や地域団体などに空き家を寄付したり、地域活性化の

為に空き家を提供したりするなど、社会貢献につながる活用方法もあります。

空き家の状態や立地条件、所有者の意向などを考慮し、最適な活用方法を検討しましょう。

近隣住民ができること

空き家問題の解決には、所有者だけでなく、近隣住民の協力も不可欠です。

近隣住民は空き家の状況を把握し、異変に気づいたら、速やかに所有者や自治体に情報を伝えることで、

空き家の劣化やトラブルの深刻化を防ぐことができます。早期発見・早期対応が空き家問題の悪化を

防ぐ鍵となります。

具体的には以下のような点に注意して、空き家の状況を把握しましょう

これらの状況に異変を感じたら、まずは空き家の所有者に連絡してみましょう。

もし、所有者がわからない場合や連絡がつかない場合は、自治体の空き家相談窓口に相談して

みましょう。

近隣住民の情報提供は、空き家問題の解決に向けた第一歩です。地域全体で協力し、安全で

快適な住環境を守りましょう。

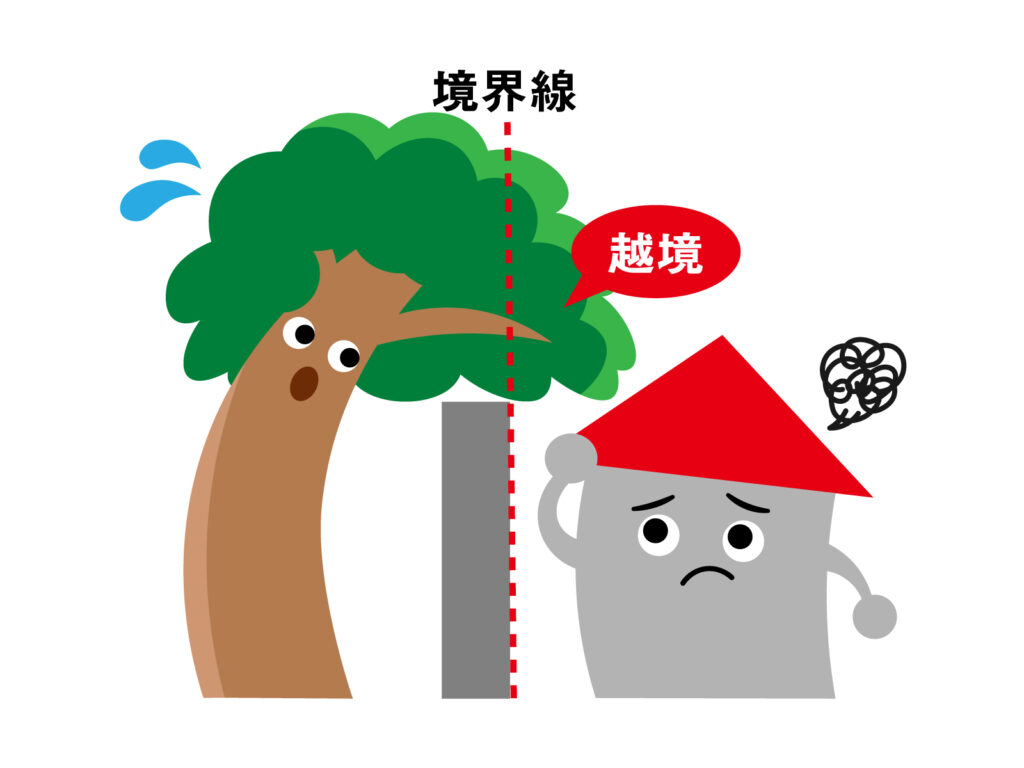

民法上の手続きの理解:越境した竹木の枝の切取りなど

空き家が長期間放置されると隣の土地に思わぬ影響を及ぼすことがあります。

たとえば、空き家の庭木や枝が境界線を越えて伸びてきたり、屋根が老朽化して

瓦が飛んでくるといったケースです。このような場合、民法に基づいて適切に

対応することができます。

まず、隣地の枝が境界線を越えた場合については、民法233条に

「隣地の竹木の枝が越境した場合、所有者に切除を求めることができる」と定められています。

つまり、隣の空き家から枝が伸びてきたときは、まず所有者に連絡し、枝を切って

もらうよう依頼をすることが可能です。それでも所有者が対応しない場合や、

所有者が不明な場合には、自分で枝を切除することも認められています。

ただし、その際には事前に自治体へ相談し、必要な許可を得ることが大切です。

安全面を考慮して、専門業者に依頼する方法も検討すると安心です。

また、民法717条には、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって

他人に損害を生じさせたときは、その工作物の占有者は、被害者に対して

その損害を賠償する責任を負うと規定されています。

つまり、空き家の屋根が崩れて瓦が飛んできて損害を受けた場合は、空き家の所有者

に対して損害賠償を請求することができます。

空き家対策の支援制度

自治体の空き家対策補補助金制度

空き家対策を推進するため、多くの自治体では、空き家の解体や改修などに対して

補助金制度を設けています。こうした制度を利用することで、所有者の費用負担を軽減しながら、

安全で価値のある空き家の活用を進めることができます。

補助金の対象となる内容は自治体ごとに異なり、補助金の額や条件も自治体によってさまざまです。

補助金を受けるためには、空き家の所有者であることや、空き家が一定の要件を満たしている

ことなどが条件となることがあります。

補助金制度の詳細は、各自治体のウェブサイトや窓口で確認することができます。

空き家対策を検討する際は、まずはお住いの自治体の補助金制度を確認し、

活用できる制度がないかを調べてみましょう。

補助金制度を上手に活用すれば、費用の負担を抑えながら空き家を安全に管理・活用でき、

資産価値の維持や地域活性化にもつなげることができます。

空き家バンクの活用

空き家バンクは、空き家を売りたい・貸したい人と、買いたい・借りたい人を結びつける制度です。

多くの場合は、自治体が運営していますが、NPO法人や民間事業者が運営する

空き家バンクもあります。空家バンクに登録することで、所有者にとっての負担を減らしながら、

空き家の有効活用を後押しすることができます。

空き家バンクに登録するメリットは、以下のようなものがあります。

空き家バンクに登録する際には、空き家の情報を登録する必要があります。物件の所在地や間取り、

築年数、建物の状態、希望する売却価格や賃料などの基本情報に加え、写真や図面なども

用意する必要があります。これらの情報を詳しく登録することで、よりスムーズに買い手や

借り手を見つけることができます。空き家バンクは、空き家を有効活用を促進するための有効な

手段です。

税制上の優遇措置

空き家の活用を促進するため、一定の条件を満たす空き家を譲渡した場合、税制上の優遇措置が

受けられる場合があります。これらの優遇措置を活用することで、空き家の譲渡にかかる税負担を

軽減することができます。

例えば、相続によって取得した空き家を譲渡した場合、一定の要件を満たすと、譲渡所得の金額から、

3000万円を控除することができます。

これは、相続した空き家を有効活用してもらうための特例措置です。

また、空き家を解体して土地を譲渡した場合にも、税制上の優遇措置が受けられる場合が

あります。これら税制上の優遇措置を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。

例えば、空き家が一定の築年数以上であることや、空き家が相続によって取得したものであること

などが条件となる場合があります。税制上の優遇措置の詳細は、税理士や税務署に相談することを

おすすめします。専門家のアドバイスを受けながら、税金対策を行い、空き家の有効活用を実現

しましょう。

まとめ:空き家対策で安全・安心な街づくり

空き家問題は、単に個人の所有物の問題ではなく、地域全体の安全・安心を脅かす社会問題です。

空き家が放置されることで、防災、防犯、衛生、景観など、さまざまな面で地域社会に悪影響を

及ぼす可能性があります。

空き家対策は、所有者、近隣住民、自治体がそれぞれの立場でできることを実践し、連携して

取り組むことが重要です。所有者は、空き家を適切の管理し、活用することを心がけましょう。

近隣住民は、空き家の状況を把握し、異変に気づいたら情報提供するなど、地域の一員として

協力しましょう。自治体は空き家対策委関する相談窓口を設置したり、補助金制度を

設けたりするなど、空き家対策を支援する役割を担います。

それぞれの立場でできることを実践し、地域全体で協力することで、空き家問題を解決し、

安全で安心な街づくりを目指しましょう。空き家対策は未来の世代に美しい街並みを残すための

重要な取り組みです。